-

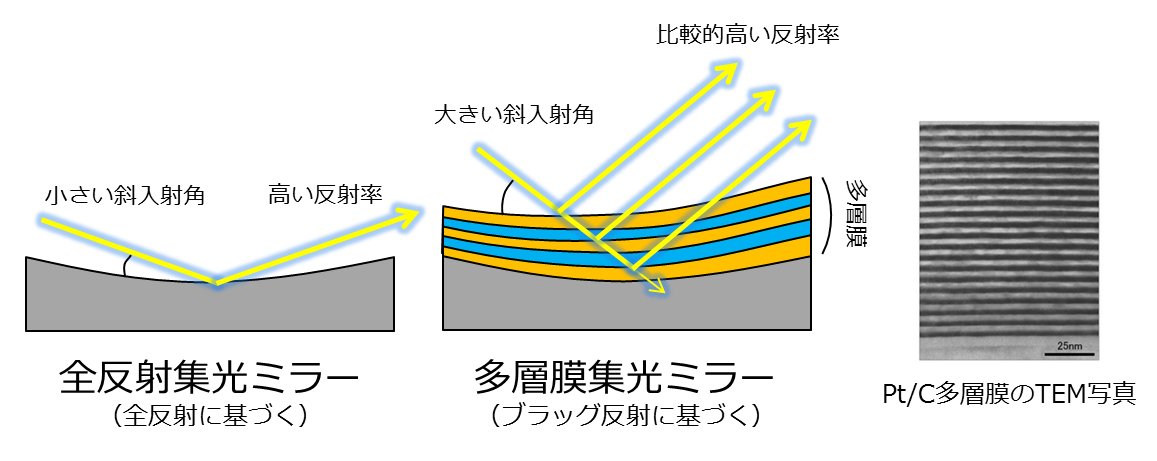

- 放射光施設などでは全反射現象に基づいた全反射集光ミラーがよく用いられる.X線領域では物質の屈折率は1以下であるため,全反射を利用したミラーがうまく機能する.全反射ミラーは他の屈折や回折を利用した集光素子に比べて高い効率(反射率)を発揮する.また,全反射現象はほとんど波長依存性はないため,色収差(波長に応じて焦点距離が変る収差)のほとんどない集光ミラーを開発できる.一方で,全反射現象は,臨界角以下でしか起こらず,この結果,大きな斜入射角の集光ミラーを設計できない.集光ミラーの斜入射角が大きいと,大きな開口数を持つことができ,回折限界の小さな集光(空間分解能)を実現できる.この問題がX線を10nm以下まで集光することを阻んでいた.

- このような全反射ミラーの問題を克服する方法として,多層膜集光ミラーを開発した.多層膜は重元素と軽元素が交互に積層(数十層程度)された構造を持つ.臨界角を超えるような大きな斜入射角であっても,ブラッグ反射によって比較的高い反射を持つことができる.ただし,このようなブラッグ反射は波長依存性があるため,全反射に比べると汎用性は低い(設計次第では1〜2keV程度のバンド幅にできるため,実用上問題ない場合は多い).

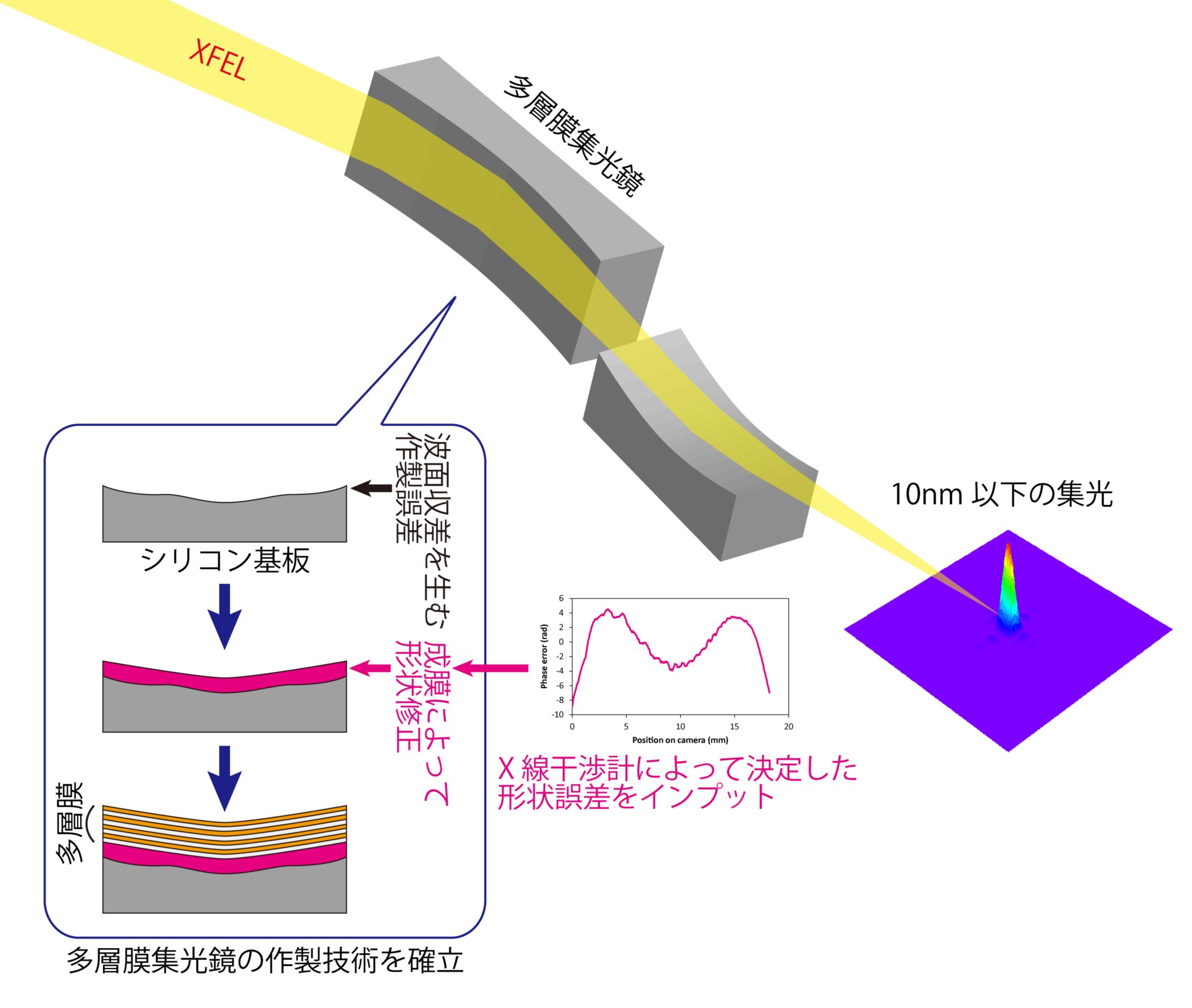

- しかし、単純に全反射鏡から多層膜鏡に変更するだけでは,集光径を小さくすることはできない.なぜなら多層膜鏡は全反射鏡よりも高い精度で作製する必要があり,具体的には1nmを下回る途方もない精密さで鏡を仕上げなければならない.このような超精密なX線鏡を作製するために,X線干渉計でミラーの作製誤差を計測し差分成膜法によって精確にその作製誤差を修正する方法を提案した.

-

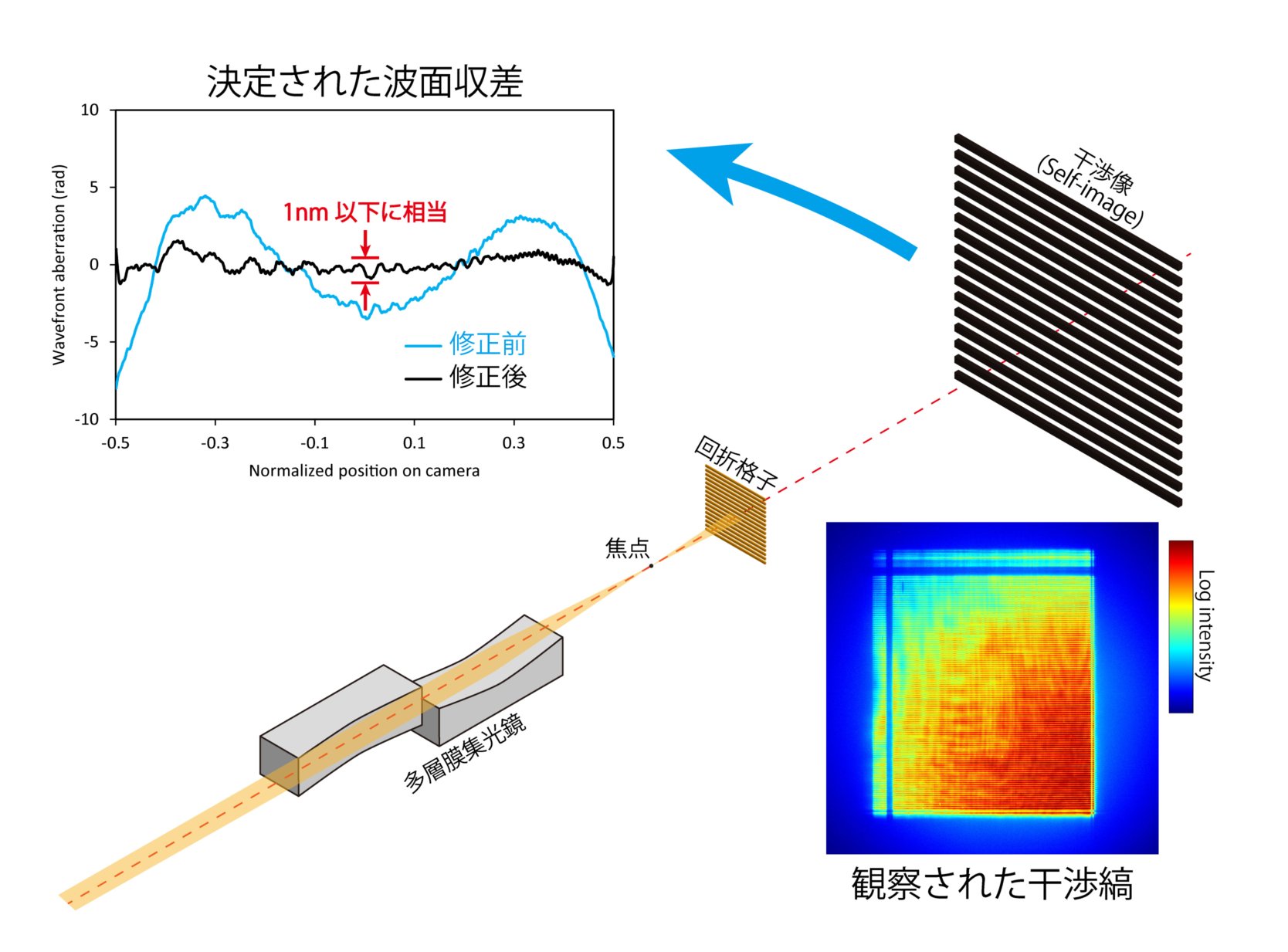

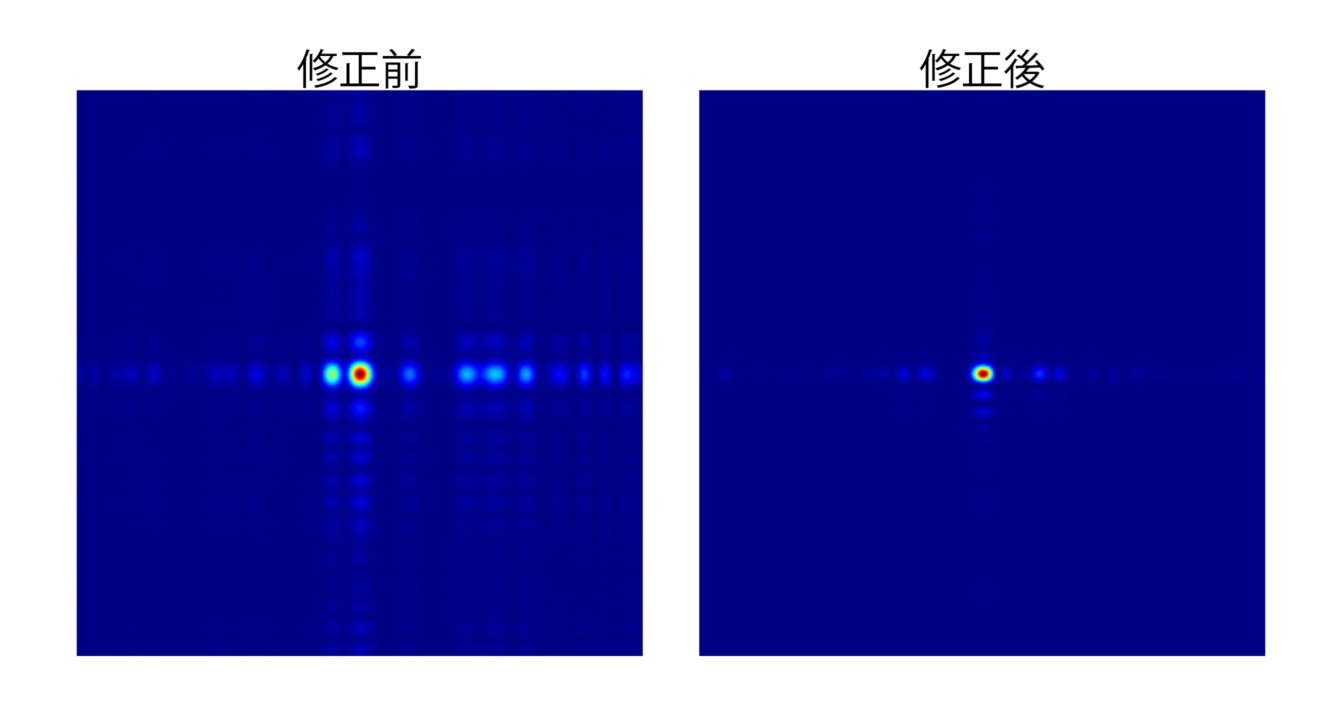

X線干渉計によって集光ミラーが作り出すX線波面を計測することで,鏡の形を正確に決定することができる.通常の可視光干渉計に比べて波長の短いX線を用いるX線干渉計では,その精度を向上させることができる.本研究ではSACLAのBL3にて回折格子ベースのX線干渉計を構築し波面を計測した.また,差分成膜法は成膜によって形状を修正する手法である.コンピュータ制御できるマグネトロンスパッタ成膜装置を開発し,局所的に成膜量を微調整しながら鏡の上に白金を成膜した.これによって原子レベルの精度で形状を修正することが可能となった.実際にX線鏡を作製するデモンストレーションを実施した結果を下図に示す.このように,1nm以下の精度で形状を修正することで,波面収差の非常に少ない多層膜集光鏡の開発に成功した.コンピュータシミュレーションによって作製した鏡の集光性能を予想したところ,約6nm(半値幅,@9.1keV)までXFELを集光できることがわかった.

X線干渉計によって集光ミラーが作り出すX線波面を計測することで,鏡の形を正確に決定することができる.通常の可視光干渉計に比べて波長の短いX線を用いるX線干渉計では,その精度を向上させることができる.本研究ではSACLAのBL3にて回折格子ベースのX線干渉計を構築し波面を計測した.また,差分成膜法は成膜によって形状を修正する手法である.コンピュータ制御できるマグネトロンスパッタ成膜装置を開発し,局所的に成膜量を微調整しながら鏡の上に白金を成膜した.これによって原子レベルの精度で形状を修正することが可能となった.実際にX線鏡を作製するデモンストレーションを実施した結果を下図に示す.このように,1nm以下の精度で形状を修正することで,波面収差の非常に少ない多層膜集光鏡の開発に成功した.コンピュータシミュレーションによって作製した鏡の集光性能を予想したところ,約6nm(半値幅,@9.1keV)までXFELを集光できることがわかった.

-

- ・【論文】X線干渉計と差分成膜によって超精密な多層膜集光鏡を作製する技術を確立.(Sci. Rep.)

- ・【プレスリリース】X線レーザーを10nm以下まで集光できる鏡を開発.(大阪大学)

Sub-10nm集光実現のための多層膜集光ミラーの開発